こんにちはガザンの城です。

2024年の11月中旬に人生初の高野山を訪れました。

本記事にはプロモーションが含まれています。

戦国史が好きで、戦国武将の供養等や墓所があり、今まで行ってみたいと思っていましたが、大阪に早く到着したので、急遽行ってみることにしました。

軽い気持ちで行ったのですが、身が引き締まる神秘的なパワーに溢れた比類なき世界。圧巻でした。

今回は予定外で短時間滞在だったので、今度はゆっくり訪れるつもりです。

人生で一度は訪れてほしい場所であることは疑いようがありません。

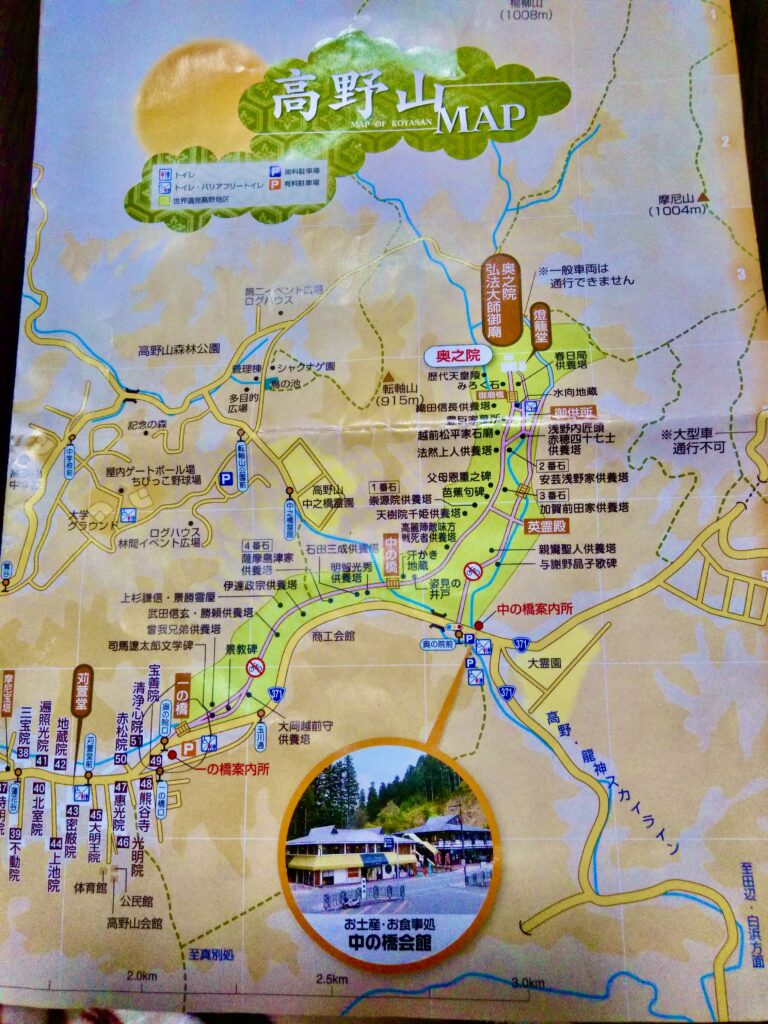

大阪港から高野山までのルート

自家用車で大阪のさんふらわあーターミナルから、高野山の奥之院参道一の橋前駐車場まで76kの距離があり、1時間40分から2時間で到着できます。

Yahoo!の知恵袋に記載されていたわかりやすいルート案内を貼っておきますので参考にしてください。

各フェリーターミナル~阪神高速 南港南入口<阪神高速4号湾岸線>りんくうJCT<関空道>泉佐野JCT(和歌山方面)<阪和道>泉南IC 出口信号左折<府道63号>備前交差点(R24との交差点)左折<R24>標識 右折 R480高野山方面へ<R480>高野山

私も途中、車にガソリンを補充してゆっくり行きましたが、奥之院参道一の橋前駐車場8時過ぎに到着

余談ですが、和歌山県のガソリン料金が安いのに驚きました。当時の宮崎県宮崎市内は安いGSでも1ℓ175円で、長崎の島原市は1ℓ182円だったのですが、高野山に行く途中にあったGSは1ℓ162円でした。どうしてこんなに差があるのか不思議ですね。

高野山の街に入った頃、急な尿意に襲われてトイレを探した結果、奥之院参道一橋前駐車場を発見しました。偶然にも奥之院参道に一番近い駐車場だった上に駐車できる台数が7台程度と少なく、いつもはすぐに満車の駐車場との事。時間が早かったおかげですんなり止められました。有料の駐車場で、2時間300円?ぐらいだったと思います。

ここから少し進むと中の橋駐車場という無料の大駐車場があるので、そこに止めてバスで奥之院参道入り口に移動して参道を歩く方法もあります。

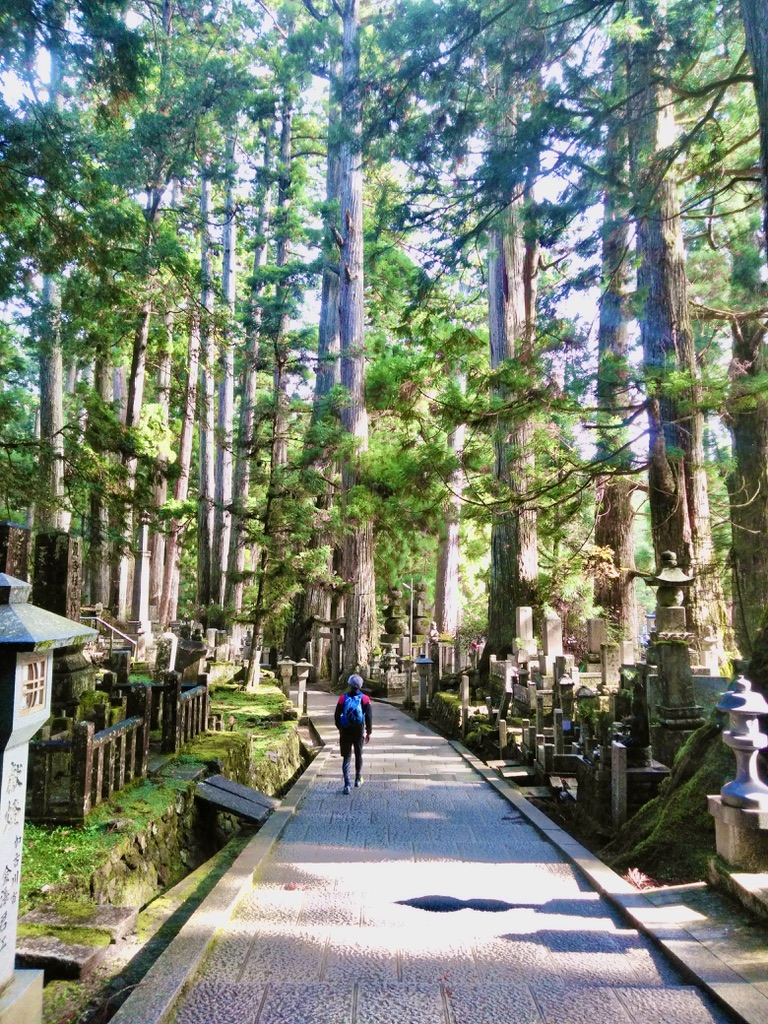

奥之院へ続く参道が異世界

高野山の一番の見どころは奥之院参道。

著名人や戦国武将の供養塔、墓石があり、現実に存在していた人達だということを実感させられます。

薩摩島津家の墓跡もありました。

高野山奥之院の参道は、一の橋から御廟まで約2kmです。

この参道は弘法大師の御廟がある高野山のメインの参拝場所であり、

参道には千年杉や苔むした20万基以上の供養塔、墓石が立ち並び、墓石には、皇室、貴族、法然、親鸞などの開祖、戦国武将、江戸時代の大名、文人、庶民など、さまざまな階層の人々が眠っています。

中には芭蕉や与謝野晶子、高浜虚子、山口誓子など著名な歌人の碑もあります

高野山では敵味方に分かれた人達も分け隔てなく眠っており、高野山を焼き討ちしようとした織田信長や、その織田信長を本能寺で討った明智光秀も眠っており、武田信玄や上杉謙信の墓石もありました。

ぜひ探してみてください。

姿見の井戸 姿が映されないと三年以内に死ぬ 病を治す力もある?

また、中の橋をちょっと過ぎた左側に有名な姿見の井戸という自分に死期が迫っているかがわかるという、少し恐ろしい井戸もあります。

江戸時代に、この井戸をのぞいて自分の姿が水に映らないと3年以内の命という。

しかし、悪い事だけではなく姿見の井戸の水をのんで病気が治ったとの伝えがあり、「薬井」とも呼ばれています。

元々この井戸は、お大師さまが高野山に登られたときに掘られた井戸だと伝えられていて、昔の人は、この水で目を洗えば、どんな眼病でもすぐに良くなったといわれています。

さらに、井戸の脇を流れる金河の水で勅使の病気が治ったことから、病を癒すご利益があると言われているそうです。いいことの方が多いようですね。

私も井戸水を飲む事はしませんでしたが、姿見の井戸を覗き込んでみたところ、ちゃんと姿が映っていたので、三年は安泰のようです。

皆さんも勇気があったら、覗いてみてください。

汗かき地蔵 人の苦しみを引き受けてくれているお地蔵様

姿見の井戸の隣には汗かき地蔵があります。

世の中の人の苦しみを引き受けているのでいつも汗をかいていると言い伝えられていて、その名の通り、常に汗をかいているように見える。

その見た目も特徴的で周囲が白い石に五輪が刻まれ、そのなかの黒色の石に地蔵尊が刻まれていて小さなお堂の中に祀られています。

いよいよ奥之院へ 御廟橋(ごびょうきょう)を渡る

奥之院参道の最後の橋である御廟橋(ごびょうきょう)を渡ると、そこからはいよいよ聖域に入ります。

御廟橋(ごびょうきょう)を渡る時は作法があり、橋の前で服装を正し、礼拝して清らかな気持ちで霊域に足を踏み入れ渡るとなっています。

また、この橋を渡っただけで、罪や煩悩がのぞかれるということで、無明の橋とも呼ばれています。

橋を渡った先には奥之院が見えていますが、橋を渡った後は如何なる撮影も禁止されています。聖域という事なので仕方ありませんよね。

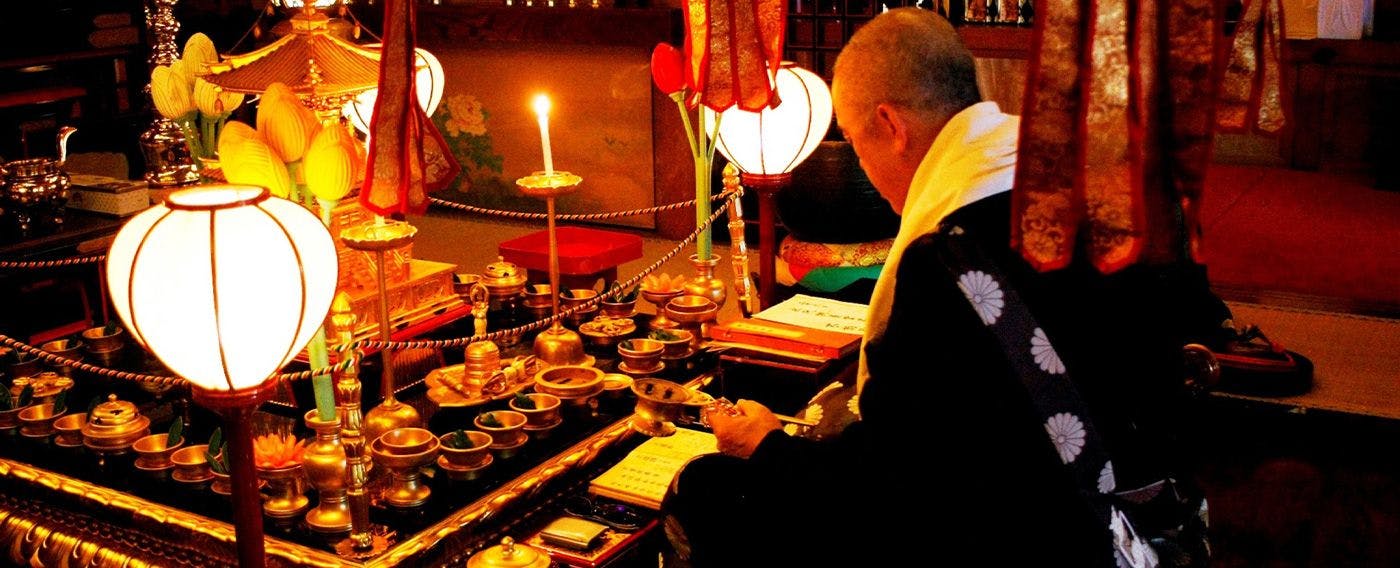

奥之院は聖域なので画像がなく説明するしかないのですが、薄暗い中に蝋燭の灯りが灯り、お経が聞こえており、入って正面には金色の仏像が煌びやかに並んでいました。ちょうど何かの儀式を行なっているようでした。

入って左側に祈祷やお祓い、儀式の受付カウンターがあり、窓口にいるのは受付嬢ではなく、お坊さん達で、お守りも授かる事ができます。

お祓いや祈祷、儀式などの料金表のようなものがあり、さすが、日本一の高野山という納得の額でした。供養の相談をされていた方もセレブらしい格好と、金額もちょっと聞こえたのですが、さすが高野山という額でした。

お守りは庶民である私でも授かれる額でしたので安心してください

奥之院を参拝できるだけでも、人生にとってかけがえのない体験なので、場の空気を十分に堪能し、感謝の気持ちを念じてまいり、奥之院を後にしました。

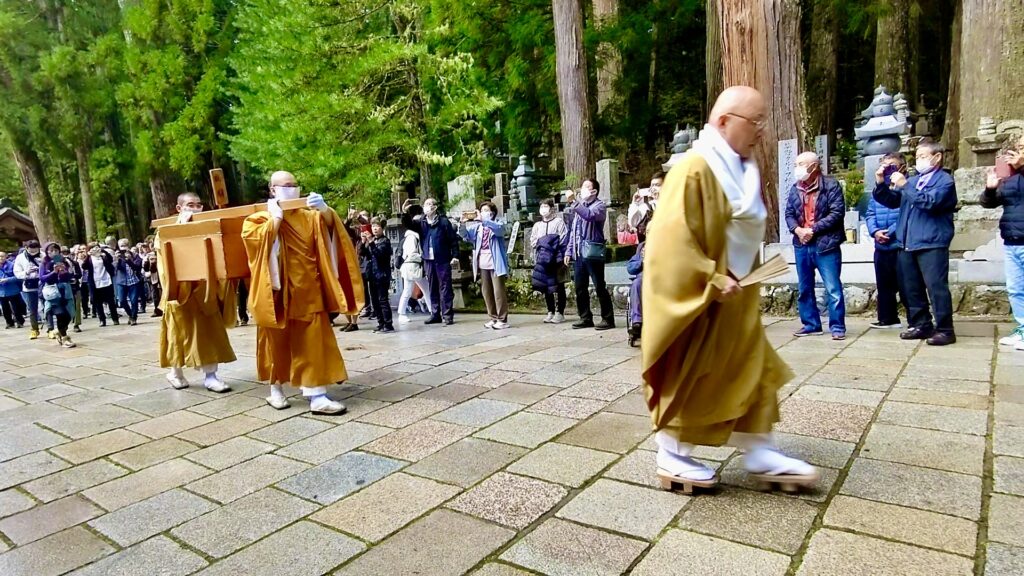

日に2回の貴重な儀式 生身供(しょうじんぐ)を見た。

生身供(しょうじんぐ)とは、今も瞑想したまま仏様になっている弘法大師に御膳を届ける儀式の事で1200年以上継続され続けています。

生身供は1日に2回、朝の6時と10時30分に行われ、 時間になると2人の僧が御膳を入れた白木の箱を担ぎ、『維那』と呼ばれる仕侍僧の先導のもとで生身供の儀式が始まります。

私たちも早い時間に高野山に来られたおかげで、奥之院を参拝した後、偶然この生身供を見ることができました。人だかりができていたので何があるのかわからなかったのですが、駐車場の係員さんが言っていたのを思い出しました。

お経を唱えながら一心に拝んでいる人も少なくなく、私も特に宗教を信仰していないのですが、拝みました。

皆さんも是非、10時30分までに奥之院を参拝し、神聖な生身供(しょうじんぐ)を拝んでみてはいかがでしょう。

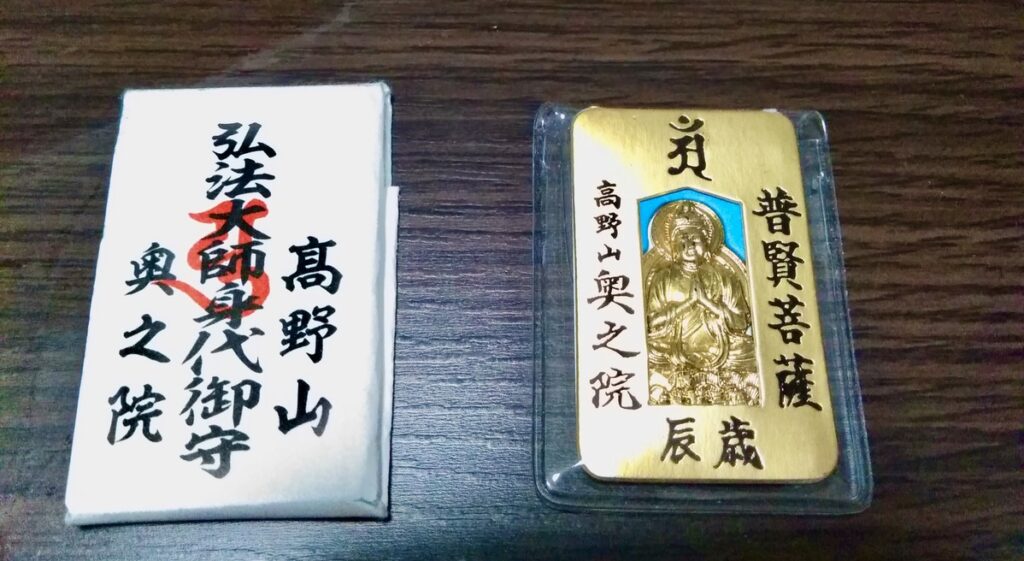

高野山 人気のお守りを授かろう。大切な人へのお土産にも。

高野山の奥之院では御供所で授かれる人気のお守りがあります。シンプルな物と干支にちなんだお守りは、身につける人の干支で選ぶことができるので、ご自身はもちろん、贈られる方の干支も調べておけば喜ばれると思います。

高野山の御守りは、この他にもブレスレットタイプやネックレスタイプなど、スライリッシュな見た目で、身につけていてもファッションの一部になるぐらいオシャレなものが沢山あり、初穂料(はつほりょう)も手頃です。

実はこの御守りも通販で授かることができます。高野山は遠いので、そうそう来れるものではないという事で、通販でもお授けできるようになっているそうです。

高野山の公式サイトがあり、そこから授かれます。また、通販サイトではYahoo!が一番豊富でした。

一番いいのは、実際に高野山を訪れていただき、その場で授かる有難い御守りを身につける事でしょうね。

高野山の宿泊施設はお寺に宿泊 宿坊は唯一無二の体験

高野山の中心街には普通のホテルや旅館はありません。高野山の入り口あたりに一軒だけホテルがありますが、高野山を一日中散策するなら風情ある中心街に宿泊したいですよね。

なんと高野山ではお寺に宿泊できるのです。宿泊できるお寺を宿坊というそうです。

宿坊というのは寺院や神社の境内にある宿泊施設 です。

もともとはその寺社を訪れた僧侶や神主が宿泊する場でしたが、平安時代ごろから寺社参詣に訪れた人々が身を清め、一夜を明かす場所となりました。現在も参拝者はもちろん、観光客も信仰している宗教関係なく宿泊することができますよ。

【特徴】

- 朝夕の精進料理が基本で、肉や魚、卵を使わず野菜中心の料理です

- 僧侶や寺のスタッフによる身の回りの世話を受けることができます

- 早朝の本堂で行われる勤行の自由参加や、護摩祈祷や瞑想、写経などの体験など、宿坊ならではの過ごし方が可能です

- 宿坊によって料理や客室が異なるため、宿坊選びも楽しみのひとつとなっています

お寺の庭園は四季の色と風情が味わえる景色で、この庭を見ながらゆっくり過ごすし、自分を見直す時間になるようです。宿坊に宿泊すること自体を目的に高野山に来ている人も多いそうです。

宿坊の宿泊予約はどうやって?

高野山の宿坊の予約は、一般社団法人高野山宿坊協会または有限会社高野山参詣講のウェブサイトや電話で行うことができます。下にリンクを貼っておきます。

【ウェブサイトでの予約】

- 高野山宿坊協会のウェブサイトで予約フォームに必要事項を入力する

- 確認画面で入力内容を確認する

- 免責事項や予約の変更・取消についての項目に同意する

- 予約ボタンをクリックする

- 予約が完了すると自動返信メールが送られる

- 高野山宿坊協会または(有)高野山参詣講からの回答を確認する

【電話での予約】

- 一般社団法人高野山宿坊協会または有限会社高野山参詣講に電話で予約する

- 電話番号は 0736-56-2616

- 予約受付時間は 3 月~12 月は 8:30~17:00、1 月~2 月は 9:00~17:00

予約フォームや電話で予約すると、予約者へメール、FAX、電話で連絡があり、正式な予約成立となります。

楽天トラベルやじゃらん、ホテルズドットコムなどでも宿坊の予約ができます。宿泊予約サイトは予め優先的に部屋を確保しているので、直接予約が取れない場合はこちらを利用するといいかもです。

ホテルズドットコムは10回利用すると1泊プレゼントがあるのでよく旅行をする人におすすめのサイトですよ。

高野山を堪能するには、宿坊に泊まり、夜の奥之院参道ツアーや早朝のお坊さんのお仕事体験など高野山の歴史を深く体験するのがおすすめです。

もう一度行きたい高野山 まとめ

高野山は一生に一度は行って損しない場所。神聖な空気と世界観は自分の人生を振り返る良い機会になります。

高野山までの道のりは車で大阪港から2時間程度。実は鉄道もあり、珍しい山岳鉄道で、これもまた楽しそうですね。

奥之院参道は2kmほどの道のりですが、最初から歩いて奥之院までゆっくり行くことをお勧めします。

歴史上の人物が確かに実在したことを実感できると思います。古く苔むした供養塔は圧巻です。

汗かき地蔵と姿見の井戸は必見。三年後の自分は存在しているのか確かめてみてください。

奥之院は聖域。ワイワイ楽しめる場所ではありませんが、これまでの人生を振り返り、これからの人生をどう生きるか考えるくらい、神秘のパワーを感じました。

御守りを授かる事を忘れないでください。高野山ならではの御守りは、ネットでも購入可能ですが、思い出とともに身につけてこそ意味があろうかと思います。

高野山の宿泊は宿坊。お寺に泊まり、夜の参道ツアーや朝の修行の体験ができます。

食事はさすがに精進料理で、お肉やお魚などは食べられません。高野山の街に数軒の飲食店がありそこではちゃんと食べられます。

四季折々の姿を見せる高野山は秋と冬が絶景。山の上なので気温が平地より低く、しっかりとした防寒対策が必要です。

もう一度行きたい場所、高野山。皆さんも一度行ってみてください。今度は宿坊を利用してみます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント